ESPÉRANCE

DE VIE

…EN BONNE SANTé

MAJ 25 07 2025

MYOPIE TEMPORELLE

La myopie temporelle, également désignée sous le terme de « présentisme » ou de « difficulté à se projeter dans l'avenir », constitue un trouble de la prospective temporelle. Elle se caractérise par une concentration excessive sur le présent et une incapacité à envisager l’avenir. Les personnes concernées privilégient généralement les gratifications immédiates au détriment de la prise en compte des conséquences à long terme.

Définitions

- Planification : Consiste à déterminer des objectifs et élaborer des stratégies pour les atteindre.

- Anticipation : Désigne la capacité à prévoir des événements futurs ainsi que leurs conséquences potentielles.

- Simulation mentale : Comprend l’imagination de scénarios futurs afin de s’y préparer.

- Mémoire prospective : Fait référence à la faculté de se rappeler d’exécuter des actions à un instant programmé dans le futur.

Conséquences de la myopie temporelle

La myopie temporelle est susceptible d’engendrer des répercussions négatives dans divers domaines :

- Finances : Difficultés à épargner, à planifier la retraite, à assurer une gestion budgétaire efficace.

- Santé : Manque de motivation à adopter des comportements favorables à la santé (alimentation équilibrée, activité physique), difficultés à suivre un traitement médical.

- Relations : Problèmes d’engagement dans des relations pérennes, impulsivité dans les interactions sociales.

- Travail : Obstacles à la réalisation d’objectifs professionnels à long terme, démotivation pour les tâches répétitives ou faiblement gratifiantes à court terme.

Causes de la myopie temporelle

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’apparition de ce trouble :

- Stress et anxiété : Peuvent limiter la capacité à se projeter vers l’avenir en accentuant la focalisation sur l’immédiateté.

- Manque de confiance en soi

- Entrave la projection dans un avenir incertain.

- Impulsivité : Privilégie des gratifications immédiates sans considération des effets différés.

- Éducation : Un environnement éducatif peu propice à l’apprentissage de la planification et de l’anticipation peut favoriser l’émergence de cette difficulté.

- Expérience limitée : Chez l’enfant, le manque d’expériences acquises rend la compréhension des conséquences à long terme moins accessible. Ces éléments compliquent la capacité des jeunes enfants à appréhender et anticiper les impacts de leurs actes.

Prise en charge de la myopie temporelle

Plusieurs approches thérapeutiques ont démontré leur efficacité pour améliorer l'anticipation des comportements et aider à l’élaboration de prises de décision réfléchies :

- Thérapie cognitivo-

comportementale (TCC) : Cette modalité vise l’identification et la modification des schémas de pensée inadaptés susceptibles de favoriser la myopie temporelle. - Thérapie comportementale dialectique (TCD) : Particulièrement indiquée dans les troubles de la régulation émotionnelle, elle allie des techniques issues de la TCC, la pleine conscience et la tolérance à la détresse.

- Thérapie interpersonnelle (TIP) : Met l’accent sur l’amélioration des compétences relationnelles afin d’aider à anticiper les conséquences des actes sur autrui.

- Thérapie psychodynamique : Explore les expériences passées et conflits inconscients afin de mieux comprendre les déterminants des comportements et perfectionner l’anticipation des conséquences.

- Thérapie par la réalité : Vise le renforcement des compétences pratiques pour la résolution de problèmes concrets et l’amélioration du bien-

être quotidien. - Méditation de pleine conscience : Favorise le recentrage sur l’instant présent tout en développant une meilleure perception des conséquences des actions.

- Entraînement à la planification et à l’anticipation : Recourt à des exercices structurés pour promouvoir ces compétences essentielles.

Fondements neurobiologiques de la myopie temporelle

- Certaines particularités neuro-

développementales expliquent la myopie temporelle, notamment chez l’enfant dont le cerveau n’a pas encore pleinement acquis la capacité de planification et de réflexion sur les implications futures des comportements. - Ce phénomène est notamment lié au développement incomplet du cortex préfrontal, qui se poursuit jusqu’à l’adolescence.

- Le cortex préfrontal joue un rôle déterminant dans la planification à long terme, l’inhibition des impulsions, la flexibilité cognitive, l’anticipation des conséquences et la régulation émotionnelle.

- Des recherches en neurosciences confirment que son développement continue jusqu’à l’âge adulte, ce qui explique pourquoi les jeunes enfants et les adolescents éprouvent plus de difficultés à prendre des décisions éclairées et à anticiper les impacts futurs de leurs choix.

Exemples de manifestations de la myopie temporelle

Ce trouble se manifeste par une prédominance des gratifications immédiates sur les intérêts à long terme. Plusieurs illustrations concrètes sont observables :

- Consommation excessive d’aliments riches en sucres ou en graisses : Recherche de satisfaction immédiate au détriment de la santé à long terme.

- Dépenses impulsives : Achat de biens superflus sans considération des conséquences financières ultérieures.

- Procrastination : Report de tâches importantes engendrant stress ou perte d’opportunités.

- Consommation de substances : Usage de drogues ou d’alcool pour un soulagement immédiat, avec des répercussions négatives sur la santé future.

- Utilisation intensive des réseaux sociaux : Recherche de gratification rapide via les interactions virtuelles, au détriment d’activités plus constructives.

- Ces exemples illustrent la manière dont la myopie temporelle influence les choix et comportements en privilégiant les récompenses immédiates au détriment de considérations à long terme.

- L’incapacité à anticiper les conséquences sanitaires d’un comportement peut être associée à diverses pathologies à l’adolescence et à l’âge adulte, telles que :

- Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) : Difficultés à planifier et à anticiper le futur.

- Troubles de l’impulsivité : Tendances comportementales spontanées, sans réflexion préalable sur les impacts différés.

- Troubles de la personnalité (notamment borderline) : Altérations dans la capacité à envisager les conséquences de ses actes.

- Dépression et anxiété : Ces troubles peuvent affecter la prise de décision réfléchie et la capacité d’anticipation des conséquences comportementales.

- À ce jour, aucune corrélation définitive n’a pu être établie entre l’ingestion de particules et l’apparition de pathologies digestives ou cutanées, en raison des résultats d’études contradictoires.

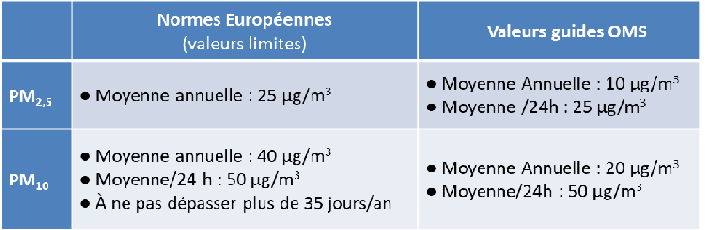

- L’indice ATMO constitue un indicateur synthétique, gradué de 1 à 10, qui résume l’analyse continue de quatre principaux polluants

- Oxydes de soufre

- Oxydes d’azote,

- Ozone et

- PM10.

- Il s’applique à toutes les communes de plus de 100 000 habitants. Ces normes doivent être considérées comme transitoires, constituant l’état actuel le moins défavorable des standards de qualité, le risque nul n’existant pas.

- Principaux mécanismes d’action des particules

- Le stress oxydant et la réponse inflammatoire consécutive constituent les mécanismes majeurs induits par l’exposition aux particules. L’organisme maintient un équilibre permanent entre agents oxydants (comme les ERO) et systèmes de défense anti-

oxydants. Lorsque ces mécanismes sont dépassés, des réactions inflammatoires surviennent, pouvant aller jusqu’à la mort cellulaire par nécrose ou apoptose. Sur le plan cardiovasculaire, - L’athérosclérose, caractérisée par une inflammation de la paroi vasculaire, favorise la formation de plaques d’athérome et les lésions artérielles, à l’origine d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux.

- Principales constatations

- Des études à court terme ont mis en évidence une augmentation de la mortalité lors d’épisodes de pollution, principalement attribuée aux PM10 et PM2,5.

- Depuis les années 1990, les cohortes démontrent également une élévation du taux de mortalité à long terme liée à l’exposition à ces particules, majoritairement pour des causes cardiovasculaires et respiratoires.

- Il a été démontré qu’une diminution de l’exposition contribue à la réduction du taux de décès, soulignant l’importance des effets chroniques, désormais reconnus comme prépondérants par rapport aux effets aigus.

- La sensibilité particulière des jeunes enfants, dont la maturation pulmonaire et immunitaire est incomplète, expose ce groupe à un risque accru, d’autant plus que leur ventilation minute est supérieure à celle des adultes.

- La majorité des études à court terme met en lumière une corrélation entre exposition aux PM2,5 et survenue d’affections pulmonaires, notamment l’asthme.

- Chez l’adulte, bien que moins nombreuses, les études corroborent l’association entre exposition particulaire et développement de maladies obstructives broncho-

pulmonaires chroniques (BPCO). - Concernant les cancers, le lien entre pollution atmosphérique — notamment les particules fines — et cancer du poumon fait aujourd’hui l’objet d’un consensus scientifique, reconnu par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) depuis 2013.

- Les études longitudinales pointent également vers une augmentation de l’insuffisance cardiaque et de l’incidence d’infarctus du myocarde.

- Caractéristiques des PM

- Les particules en suspension dans l’atmosphère sont composées de mélanges complexes de substances organiques et inorganiques, issues de diverses sources d’émission.

- Les particules couramment surveillées sont celles dont le diamètre atteint 10 µm (PM10, dites « grossières »).

- Les particules fines se définissent par un diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2,5),

- Tandis que les ultrafines (PM0,1) présentent un diamètre de 0,1 µm (100 nm) ou moins.

- Seules les PM2,5 et inférieures pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire, atteignant les alvéoles

- Ls PM0,1 peuvent franchir la barrière alvéolo-

capillaire et entrer partiellement dans la circulation sanguine. Néanmoins, malgré un consensus sur leurs effets cardiovasculaires potentiels, les données disponibles concernant les ultrafines demeurent actuellement insuffisantes.

- Points essentiels à retenir

- Les conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique ne sont plus contestées.

- Parmi les différents polluants, les particules fines en suspension sont identifiées comme responsables majeures des effets délétères sur la santé.

- La gravité des impacts à long terme dépasse celle des pics de pollution ponctuels.

- De nombreux travaux démontrent un lien formel entre exposition particulaire et augmentation de la mortalité, ainsi qu’avec les pathologies cardio-

respiratoires. - Les conséquences neurologiques, sur la grossesse et la reproduction, restent encore sujettes à investigation, même si des indices d’effets existent.

- Les PM10 et PM2,5 sont les plus étudiées, mais les recherches sur les nanoparticules PM0,1 sont appelées à se développer.

- Le coût socio-

économique de la pollution atmosphérique est important. - Plusieurs pays, dont la France, peinent à respecter les normes européennes actuelles en matière de qualité de l’air.

- Il est recommandé de privilégier la respiration nasale lors d’épisodes de pollution :

- Filtration naturelle : Les poils et le mucus nasal piègent une partie des particules avant qu’elles n’atteignent les voies respiratoires profondes.

- Humidification et réchauffement : Le nez prépare l’air inhalé, limitant son caractère irritant.

- Meilleure filtration globale : Si certains PM2,5 et PM1 traversent la barrière nasale, la filtration par le nez reste supérieure à celle obtenue par la bouche.

- Cependant, seule une partie des particules les plus fines peut être bloquée : le port d’un masque à haute efficacité (type FFP2 ou N95) est recommandé en cas de forte pollution.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

- Zones urbaines à forte concentration de particules fines

- Les concentrations varient selon les sources d’émission et les conditions météorologiques. Toutefois, les zones généralement les plus exposées incluent :

- Les axes routiers à fort trafic : Lieux où la concentration en particules fines est maximale, dues à la circulation motorisée (émissions, usure des pneus et freins, remise en suspension).

- L’intérieur des véhicules : Contrairement aux idées reçues, il s’agit d’espaces où la pollution particulaire peut être accrue, surtout en situation d’embouteillage.

- Transports en commun (surface ou métro) :

- *En surface (bus, tram) :* L’exposition dépend du contexte traversé.

- *Dans le métro :* Les particules proviennent de l’usure des rails, des freins et de l’air extérieur, entraînant parfois des concentrations supérieures à l’extérieur.

- Espaces intérieurs (logements, commerces, restaurants) :

- L’air intérieur peut être aussi, voire plus, pollué que l’extérieur, en raison du chauffage, de la cuisine, des produits ménagers ou du tabac. Une aération régulière est recommandée.

LES MICROS ET NANOS PLASTIQUES

La contamination par les microplastiques et nanoplastiques (MNPs) est une préoccupation croissante pour la santé humaine.

La recherche progresse rapidement pour comprendre l'étendue de cette contamination et ses effets potentiels. Quant aux emballages plastiques au micro-

- Où en est la recherche sur les micro et nanoplastiques et la santé ?

- Ubiquité et exposition : Les MNPs sont omniprésents dans l'environnement (air, eau, sol) et sont retrouvés dans la chaîne alimentaire. Des études ont détecté des MNPs dans des échantillons biologiques humains tels que les selles, le sang, le placenta, les poumons et même le cerveau. Cela confirme que les humains y sont exposés de manière significative.

- Mécanismes d'action potentiels :

- Stress oxydatif et inflammation : Les MNPs peuvent induire un stress oxydatif et des réactions inflammatoires dans les cellules et les tissus. Cela peut endommager les cellules, perturber les processus cellulaires et potentiellement entraîner la mort cellulaire.

- Dysfonction mitochondriale : Des études suggèrent que les MNPs peuvent affecter la santé et la fonction des mitochondries (les "centrales énergétiques" de nos cellules), conduisant à une réduction de la production d'ATP (énergie cellulaire) et à des dommages structurels.

- Effet "cheval de Troie" : Les MNPs peuvent adsorber d'autres polluants chimiques (comme les perturbateurs endocriniens) et biologiques (bactéries, virus) de l'environnement, les transportant dans l'organisme et potentiellement amplifiant leurs effets toxiques.

- Libération d'additifs : Les plastiques contiennent des additifs chimiques (comme le BPA, les phtalates) qui peuvent se libérer des particules plastiques et avoir des effets toxiques, notamment en tant que perturbateurs endocriniens.

- Effets sur la santé identifiés ou suspectés

- Bien que la recherche en soit encore à ses débuts, des liens sont explorés avec diverses pathologies :

- Système digestif : Les MNPs peuvent altérer le microbiote intestinal, augmenter la perméabilité intestinale et potentiellement jouer un rôle dans l'apparition d'intolérances alimentaires, de maladies inflammatoires de l'intestin, et de dysfonctionnements hépatiques.

- Système respiratoire : L'inhalation de MNPs a été associée à des altérations de la fonction pulmonaire, des inflammations, des fibroses et un risque accru de cancer du poumon chez les travailleurs exposés.

- Système cardiovasculaire : Des études ont suggéré un risque accru de maladies cardiovasculaires, y compris l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral.

- Système nerveux : Il y a des préoccupations concernant les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, ainsi que des symptômes neurologiques tels que la fatigue et les vertiges.

- Système reproducteur : Des études chez l'animal ont montré une toxicité reproductive, et des inquiétudes subsistent concernant les malformations génitales chez les nouveau-

nés et la fertilité. - Cancer : Bien qu'aucun effet cancérigène direct du BPA n'ait été prouvé chez l'homme, les additifs plastiques sont sous surveillance. Les MNPs eux-

mêmes sont suspectés de causer des dommages cellulaires et d'induire des effets génotoxiques et cytotoxiques. - Développement et métabolisme : Des retards de développement cognitif chez l'enfant, la puberté précoce chez les jeunes filles, l'endométriose, la résistance à l'insuline, l'obésité et l'augmentation de la pression artérielle sont également des pistes de recherche

- Lacunes et défis

- Manque de données sur l'exposition humaine : Il est difficile d'estimer précisément les niveaux d'exposition aux MNPs et leurs effets toxiques chez l'homme.

- Variabilité des particules : La taille, la forme, la composition chimique et la charge des MNPs peuvent influencer leurs effets, ce qui rend la recherche complexe.

- Effets à long terme : Les conséquences d'une exposition chronique et à faible dose sont encore largement méconnues.

- Rôle des additifs : Le rôle exact des additifs plastiques et d'autres polluants adsorbés sur les MNPs dans les effets sur la santé nécessite plus de recherche.

- En résumé, les MNPs sont une menace émergente et significative pour la santé humaine, mais l'ampleur et les mécanismes précis de leurs impacts sont encore à l'étude. De nombreuses recherches sont en cours pour mieux comprendre ces risques.

- Faut-

il éviter les emballages plastiques dans les fours micro- ondes ? - Il est fortement recommandé de limiter l'utilisation d'emballages plastiques au micro-

ondes , même s'ils sont étiquetés "micro-ondes". La prudence est de mise pour plusieurs raisons : - Migration de substances chimiques : Lorsque le plastique est chauffé, des substances chimiques, y compris des additifs comme le BPA (Bisphénol A) et les phtalates, peuvent migrer de l'emballage vers les aliments. Bien que les plastiques "micro-

ondes" soient censés libérer des quantités infimes, les études sont toujours en cours, et certains experts recommandent d'éviter toute exposition inutile. - Perturbateurs endocriniens : De nombreux additifs plastiques sont des perturbateurs endocriniens, ce qui signifie qu'ils peuvent interférer avec le système hormonal du corps, même à de faibles doses. Les effets peuvent inclure des problèmes de reproduction, de développement, et métaboliques.

- Augmentation de la migration avec les aliments gras : La migration des substances chimiques est souvent plus importante avec les aliments gras, car ces substances sont liposolubles.

- Détérioration du plastique : Si un récipient en plastique est endommagé, rayé ou taché, cela peut indiquer que le plastique a absorbé des composants alimentaires, augmentant le risque de migration chimique, surtout lorsqu'il est chauffé.

- Risque de microplastiques : Le chauffage et la dégradation du plastique peuvent également entraîner le détachement de microparticules de plastique, qui pourraient être ingérées avec les aliments.

- Recommandations pour l'utilisation du micro-

ondes - Privilégiez le verre et la céramique : La meilleure pratique est de transférer les aliments dans des récipients en verre ou en céramique résistants à la chaleur avant de les passer au micro-

ondes. Ces matériaux ne libèrent pas de substances chimiques. - Vérifiez l'étiquette "micro-

ondes" : Si vous devez utiliser du plastique, assurez- vous qu'il porte le symbole "micro- ondes" (souvent un pictogramme de micro- ondes avec des ondes). Cependant, soyez conscient que même ces plastiques ne sont pas totalement exempts de risques pour certains chercheurs. - Évitez certains plastiques :

- Les contenants de stockage à froid (comme les barquettes de margarine, de yaourt, de fromage blanc) ne sont pas conçus pour être chauffés au micro-

ondes. - Les plastiques avec les numéros de recyclage #6 (Polystyrène) et #3 (PVC) sont généralement à éviter au micro-

ondes, car ils ne sont pas résistants à la chaleur ou peuvent libérer plus facilement des produits chimiques. - Le polypropylène (PP, #5) est généralement considéré comme le plus sûr pour le micro-

ondes, souvent utilisé pour les repas surgelés et les contenants de conservation. - N'utilisez pas de film plastique directement en contact avec les aliments : Si vous couvrez vos aliments avec du film plastique, assurez-

vous qu'il ne touche pas l'aliment pour éviter la migration des substances chimiques lors du chauffage. - Jetez les récipients endommagés : Si un contenant en plastique est usé, rayé ou taché, il est préférable de le jeter.

En conclusion

Bien que les plastiques étiquetés "micro-

| Dèjeuner |

| Activitèes Pro |

| Trajet |

| La sieste |

| Le réveil |

| Le petit dèjeuner |

| L'habillage |

| La toilette |

| Trajet allée |

| Activités professionnelles |

| Souper |

| Distraction |

| Intimitée |

| Toilettes |

| Envirronement |

| Sommeil Nocturne |

| Prèparation à l'endormissement |

| Cycles du sommeil |

| Réveil |

| Sommeil et travail |

| Sommeil et lumiére |

| Sommeil et viellissement |

| Pathologies du sommeil |

| Thérapeutiques |